Paludikultur

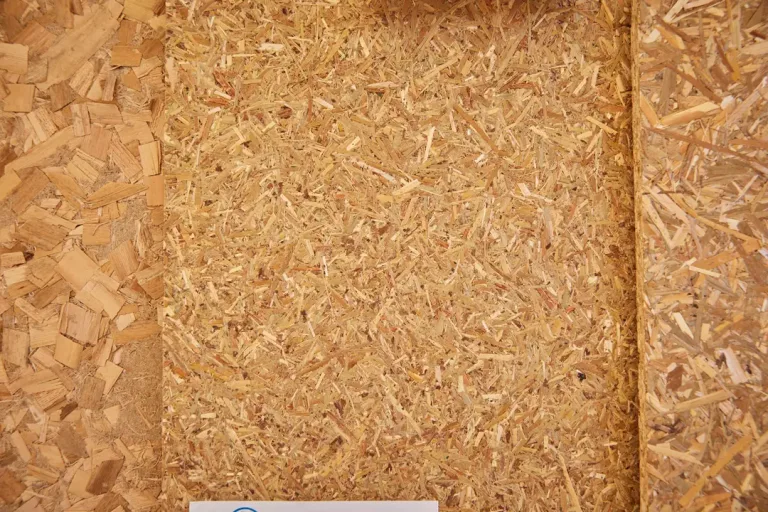

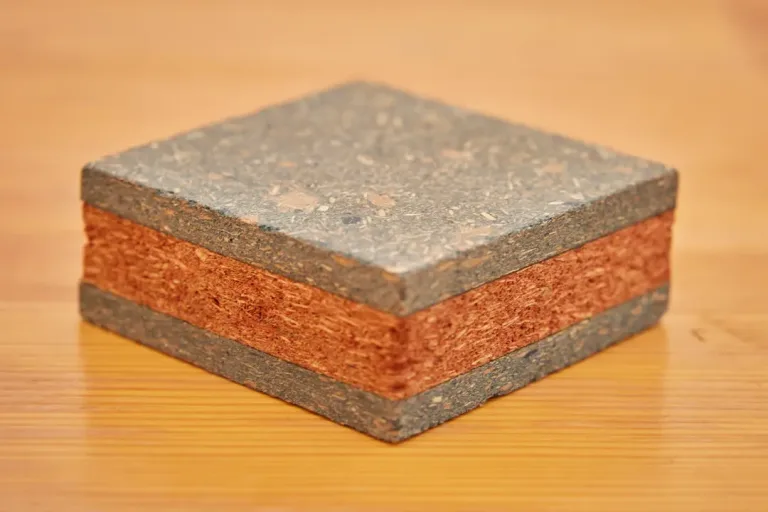

Paludikultur ist die land- und forstwirtschaftliche Nutzung nasser Hoch- und Niedermoore. Ein traditionelles Beispiel dafür ist der Anbau von Schilf für Dachreet. Neue innovative und nachhaltige Nutzungen sind etwa der Einsatz als Rohstoff für die Papier- und Verpackungsindustrie, für Bau- und Dämmstoffe, Möbel und Holzwerkstoffe, Textilfasern oder Bio-Kunststoffe und chemische Grundstoffe. Andere Einsatzbereiche sind die Kultivierung von Torfmoosen als Torfersatz in Substraten für den Gartenbau oder die energetische Verwertung.